コラム

2025.10.16

介護現場では、利用者を中心に、その家族や職員など、さまざまな人たちがかかわります。

人と人とのかかわりのなかですから、本人にとっては何気ない、悪気がない言動に思えても、相手によって「つらい」と感じてしまうコミュニケーションが起こってしまうことがあります。

たとえば…

これらは、受け手にとってはハラスメントだと感じられる、さらには虐待だと判断される言動とみなされてしまう可能性があります。

また最近では、利用者や家族の側からの職員に対するハラスメント(いわゆる“カスハラ”)も社会問題になり、事業主には対策が義務化されました。

つまり、誰もがハラスメントや虐待の「被害者」・「加害者」になる可能性があるというのが現実なのです。

このようなハラスメント・虐待問題を防ぐために、現在は多くの法定研修の実施が義務づけられています。

たとえば…

これらの研修は、定期的に「職員全員」に対して行うことが原則とされています。

もちろん国や自治体が規定しているから、ということもあるでしょうが、たった1人の無自覚な対応が、利用者の信頼を失う大きな事故につながることもあります。

しかし、職員全員を外部の研修に行かせたり、施設で一斉研修を行うことはなかなか難しいものです。

また、新入職員が入職した際にも、改めて研修を行わなければなりません。スケジュールや講師のやりくりに苦労されている事業所も多いのではないでしょうか。

さて、なんとかやりくりをして職員みんなに研修を受けてもらい、これで一件落着、といきたいところですが、研修を実施したら「本当に研修をしたのか」記録を残し、報告や監査に備えなければなりません。

記録内容としては、次のようなことが求められます。

これらの情報を一からまとめようとすると、かなりの労力がかかってしまいます。Aさんは外部研修をいつ、どこで受けて…、Bさんは事業所内研修をいつ受けて…、と受講場所がバラバラだったりするとさらに大変です。

かと言って、こういった記録が不十分だったり不備があったりすると、運営指導・監査のタイミングなどで指摘を受け、最悪の場合は減算につながってしまうことも考えられます。

少ない労力で「本当に研修をしたのか」を証明できる手段。みなさんもそんな魔法のようなものがあればいいと思ったことはありませんか?

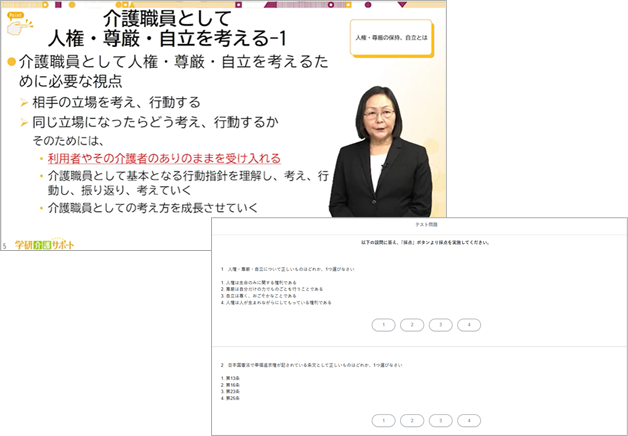

インターネット経由で視聴できる動画教材を使えば、こういった課題を一気に解決できます。

もちろん、いままでの研修と組み合わせて使用することも可能です。外部研修の予習・復習として学んだり、内部研修でも先に個人でe-ラーニングを視聴してから集合研修でワークに取り組むなど、さまざまな使い方ができます。

また、学習履歴が残るしくみ(LMS)を使えば、受講状況や理解度が一目でわかり、そこから記録も容易に作成できます。監査時の証跡としても心強い武器になります。

例:3時間の集合研修×5名×年6回

→ 延べ90時間+準備10時間=計100時間

e-ラーニングで事前学習し、集合研修ではワークに取り組むなど切り分けをすれば、準備の工数や紙資料コストが削減できます。

ハラスメント・虐待防止コンテンツのご紹介 ※2025年度公開テーマ

| 分野 | 動画タイトル |

|---|---|

| ハラスメント | 介護現場のカスハラ対策~クレームに適切に対応しよう~ |

| ハラスメント | これってハラスメント!? |

| ハラスメント | ハラスメントを受けたときのアクション |

| 虐待防止 | 虐待・身体拘束の定義 |

| 虐待防止 | なぜ虐待・身体拘束は起きるのか |

| 虐待防止 | 虐待・身体拘束を防止するためのポイント |

| 虐待防止 | 高齢者虐待に関連する法律と現状 |

| 虐待防止 | 身体拘束とその弊害 |

| 虐待防止 | 虐待・身体拘束をなくすための取り組み |

→ 教える側の準備が最小限、教わる側はしっかり理解

ハラスメントや虐待は、完全になくなったほうがよいに決まっています。

それは簡単なことではないかもしれません。でも、まずは全員が「正しく知ること」から始めれば、必ず現場や職場が変わります。

学研介護サポートのような、動画でわかりやすく学べる教材を使えば、みんなで正しい知識を得て、同じ考え方を共有できます。また研修の記録も簡単にまとめられ、時間・場所に縛られずに学習できるので継続的に実施しやすくなります。

e-ラーニングで、ハラスメント・虐待防止に向けた第一歩を踏み出してみませんか?