コラム

2025.09.24

日々のケア、家族対応、書類作成、加算算定、委員会対応…

毎日がタスクの連続で、新人教育の仕組みづくりまで手が回らない。そんな声を多くの施設で耳にします。

しかし、新人教育を後回しにすると…

…といった「数字などにあらわれにくいコスト」が確実に発生します。

そして、こうしたコストは組織のリソースを少なくない割合で圧迫し続けます。だからこそ、「新人教育」に注力することが健全な介護経営への近道と言えるのです。

自施設で研修を構築しようとすると、次のような課題が頻繁に話題に上がることも多いのではないでしょうか。

こうした課題を抱えたまま研修を始めると、ある日はAさん、別の日はBさんが指導するうちに、内容や優先順位が微妙に異なって伝わっていきます。資料は毎回ゼロから作り直し、時間が足りずOJTもその場しのぎ。口頭中心のやり取りは記録に残らず、いざ監査のときに説明できない――現場の負荷に結果がついてこない、そんな状態になっていませんか?

新人育成がうまくいかない—そう感じる瞬間はありませんか。

こうした課題を放置すると何が起きるでしょうか?

つまずきが重なると、教える側・教わる側の双方で「学び」が不安定になります。ケアの品質のムラ、事故・インシデントの増加、監査対応の不備、そして新人の不安や離職へ— 小さな軋みが大きな損失につながります。

インターネット経由で視聴できる動画教材を使えば、以上の課題を一気に解決できます。

OJTを置き換えるのではなく、OJTの質を底上げする“土台”を先に用意するイメージです。

学習履歴が残る仕組み(LMS)を使えば、受講状況や理解度が一目で分かり、指導も的確に。監査時の証跡としても心強い武器になります。

例:3時間の集合研修×5名×年6回

→ 延べ90人時+準備10時間=計100時間

e-ラーニングで基礎知識を事前学習し、現場では実技に集中すれば、工数・紙資料コストともに削減できます。

| 分野 | 内容 |

|---|---|

| 虐待・身体拘束の定義 | 新人介護スタッフの方にこそ学んでほしい虐待・身体拘束の知識を解説しています。 |

| 介護現場に求められる接遇・マナーとは | 施設全体で接遇・マナーのレベルアップに取り組むためにぴったりなコンテンツです。 |

| 高齢者の転倒要因 | 転倒に関する正しい知識を身につけ、事故の発生を予防するポイントを学ぶことができます! |

| 認知症の状態にある利用者に対する感染対策の実際と注意点 | 明日から実践したくなる、工夫や配慮が必要な場合の感染対策のポイントを学ぶことができます |

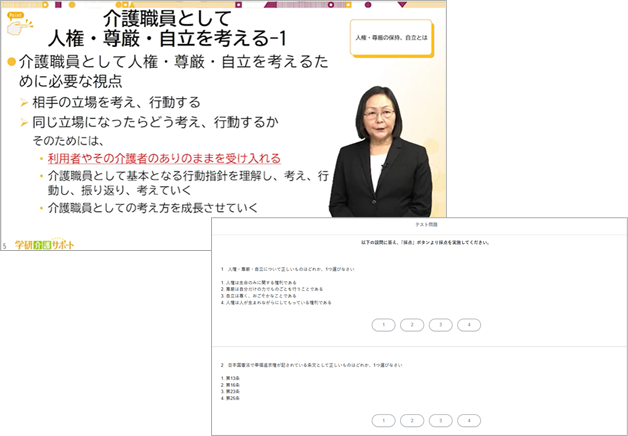

| 人権・尊厳の保持、自立とは | 介護における重要な概念を日々のケアに落とし込めるよう、わかりやすく解説しました。 |

→ 教える側の準備が最小限、教わる側はしっかり理解

ご希望の場合は以下のフォームよりお問い合わせください。

e-ラーニングは、「いつでも・同じ品質で・何度でも」学べる基盤。

動画で基礎を共通化し、OJTで“活きた力”に変える。

この二本立てが、新人の自信を育て、離職を防ぎ、ケアの質を守ります。